形式研修の“呪い”から抜け出せ

毎年のように行われる「定例研修」。

そのたびに、講師や資料を準備し、会議室を押さえ、受講者を集める。

しかし終わってみれば、「いい話だったね」で終わり、現場の行動も成果も変わらない。

多くの企業が抱えるこの“研修の呪い”は、学びが現場と断絶していることから生まれています。

けれど、研修を“やめる”必要はありません。

むしろ、実務と直結させれば最強の事業ドライバーになります。

本記事では、MONWORLDが実践する「実務直結 育成プログラム」の設計思想を公開します。

座学を捨て、OKR(目標)から逆算して成果に繋げる超実践型の育成法。

そして、研修後も成果が出続ける仕掛けを、90日ロードマップで徹底解説します。

第1章:「研修が効かない」3つの根本原因

まず理解すべきは、研修が「機能していない」本当の理由です。

それは内容の質ではなく、構造の欠陥にあります。

1. 人事と事業が“分断”している

研修テーマが、現場のKPIや事業目標と結びついていない。

「人材育成」は目的化しやすく、現場から見ると“やらされイベント”に見えるのです。

これでは参加者のモチベーションも低下し、学びが行動に変わりません。

2. 知識を“翻訳”していない

研修内容が現場課題にどう使えるか、翻訳工程が欠けています。

講師の話が良くても、「明日どんな行動に落とし込むか」が曖昧なまま。

結果として、せっかくの学びが翌週には忘れられてしまいます。

3. 定着を“設計”していない

多くの研修が「当日完結」で終わります。

でも、行動定着には少なくとも90日が必要。

フォロー体制や上司の伴走がなければ、学びは消えます。

つまり、「仕組み」が欠けているのです。

第2章:設計思想──現場から“逆算”せよ

では、どうすれば“効く研修”になるのか。

その鍵は、事業の成果から逆算する設計思想にあります。

OKRから研修を再定義する

最初に決めるべきは、「何を学ぶか」ではなく「何を変えるか」。

Objective(質的目標)とKR(量的成果)を明確にし、研修をそれに直結させるのです。

例:

- Objective:商談化率を改善し、受注の土台を強化する

- KR:商談化率+15%、架電接続率+10%

- 行動設計:週2回の実践タスクに落とし込む

二軸設計で“職能×役割”を明確化

さらに、研修は職能別×役割別の二軸で設計します。

スキル研修だけではなく、「上司がどう点火するか」まで定義するのです。

この二軸構造が、全社的な実践サイクルを加速させます。

第3章:“超実践型”90日ロードマップ

ここからは、成果を生む90日設計の具体例を紹介します。

Phase0:アセスメント(Week0)

まずは現状の“見える化”から。

KPI、スキルギャップ、業務プロセスを棚卸しし、成果仮説を立てます。

ここで目的が曖昧なまま進めると、後工程がすべてずれます。

Phase1:設計(Week1〜2)

次に「課題翻訳」を行います。

研修内容を自部署の業務課題に言い換えるワークを設け、

「明日やる行動」にまで落とし込みます。

ToDoは週2つまでに絞り、余白を残すことで実践率を高めます。

Phase2:スプリント実行(Week3〜10)

ここが最も重要なフェーズです。

週単位で実践と振り返りを繰り返し、学びを成果に転換します。

週次リズム:

- 月曜:ミニ講義(30分)+行動タスク化(20分)

- 水曜:現場レビュー(30分)

- 金曜:成果共有会(30分)+阻害要因除去ミーティング(20分)

SlackやNotionを使って成果を可視化し、進捗をオープン化します。

また、伴走者(上司または外部コーチ)は、質問→意思決定を24時間以内に支援。

このスピード感が、成果創出のボトルネックを取り除きます。

Phase3:定着・内製化(Week11〜12)

学びを社内資産に変える段階です。

成果をBefore/Afterで可視化し、再現フローを「Playbook化」。

受講者の中から“トレーナー候補”を選び、次回の講師役を任せます。

このサイクルが、育成の内製化と文化定着を同時に実現します。

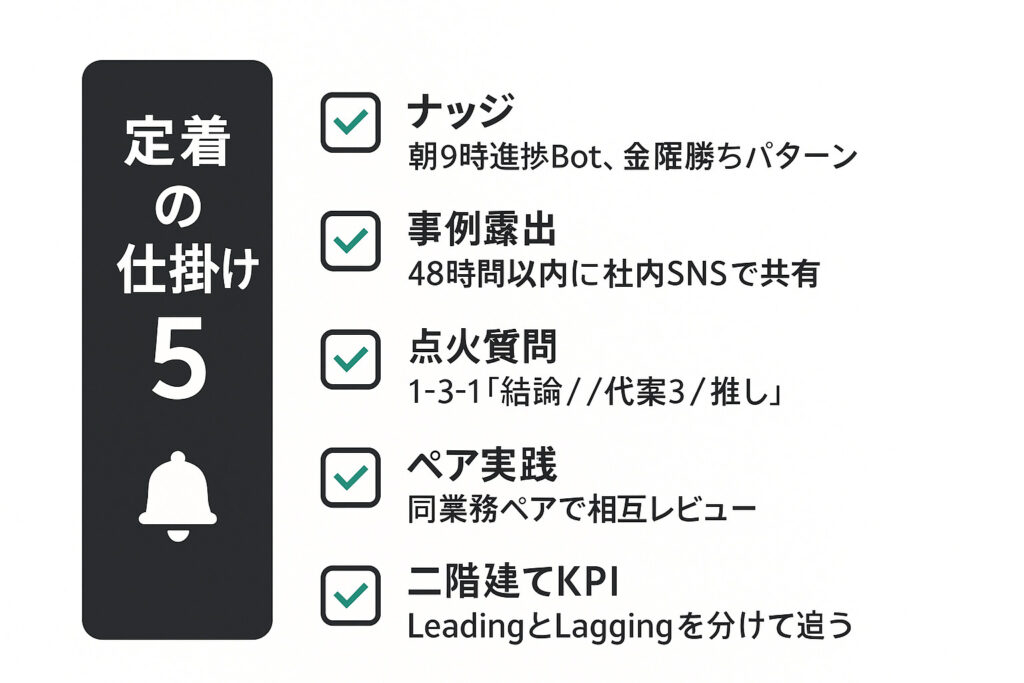

第4章:“定着”を生む5つの仕掛け

どんなに良い設計でも、定着しなければ意味がありません。

ここでは、実践を継続させるためのナッジ設計を紹介します。

1. ナッジ通知で行動を促す

毎朝9時にSlackボットが「今日の1行成果」を促す。

金曜には「勝ちパターン共有」を自動通知。

小さなリマインドが、学びの定着を支えます。

2. 勝ち事例を48時間以内に社内共有

「誰が、どんな改善をして成果を出したか」を即時共有します。

成功体験を“見える化”することで、行動の再現性が高まります。

3. 上司の“点火スクリプト”を設ける

上司は「叱る」より「問う」。

「結論は?」「代案3つは?」「推しはどれ?」の“1-3-1質問法”で、部下の思考を促します。

上司が“問い”で火を灯す存在になると、研修は自燃化します。

4. ペア実践で“学びの孤立”を防ぐ

同じ業務領域の社員同士で相互レビューを行う。

1人の行動がもう1人の刺激となり、継続率が2倍に上がります。

5. 二階建てKPIで成果を追う

「行動KPI(Leading)」と「結果KPI(Lagging)」の2段構造を設定します。

行動の質を追うことで、成果に直結するパターンを発見できます。

第5章:実例で見る“成果が続く研修”

この設計思想は、すでに多くの現場で成果を出しています。

- BtoB営業チーム

接続トークを再設計し、商談化率+15%。

研修で得たスクリプトを即日実装し、3週間で効果を実感。 - 採用広報チーム

求人LPの「共感パート」を書き換え、応募率+30%。

内容を社内報にも展開し、他部署にも波及。 - カスタマーサクセス部門

オンボーディング手順を再構成し、継続率+8ポイント。

顧客ヒアリング→社内共有→改善までの流れをPlaybook化。

どのケースにも共通するのは、“現場で即試す”構造を持っていること。

知識を持ち帰るのではなく、「その場で成果をつくる」研修なのです。

第6章:実装チェックリスト

研修を「成果が出る仕組み」に変えるためのチェックポイントは以下の4つ。

- 研修テーマがOKR/KPIと連動しているか

- ボトルネックを一点に絞れているか

- 週次リズム(実践→振り返り→共有)が固定化されているか

- 定着仕掛け(ナッジ/Playbook/トレーナー化)が3点セットで存在するか

これらを満たせば、研修は単なる学習の場から、成果創出のエンジンに変わります。

まとめ:研修を“現場の武器”に戻す

もう「研修=無駄」という時代ではありません。

座学をやめ、OKRから逆算し、90日間で成果を出す設計を組めば、

研修は“学び”から“業績”へと変わります。

重要なのは、知識ではなく構造。

行動を仕掛ける設計と、支える伴走があれば、学びは永続的な資産になる。

研修は、組織の未来を変える“現場の武器”です。

次のステップ

- 自社のOKRを一つ選び、「行動ToDo」を3つ洗い出してみましょう。

- その中から“明日できる1つ”を実践。

- 翌週、チームで共有する場を作れば、それが最初の“実務直結プログラム”になります。

小さく始めれば、組織は確実に変わります。

研修は「やらされ」ではなく、「変革の起点」なのです。

MONWORLDの紹介

MONWORLDは、「想いを成果に変える」戦略広報・育成設計の専門です。

事業KPIに直結した実務型研修設計を軸に、OKR構築・伴走・社内内製化までを一気通貫で支援。

企業や自治体の“人と想い”を動かし、組織の可能性を最大化します。

→ 公式サイトはこちら

一緒に読んで欲しい記事

広報が育つ!企業の育成体制と支援方法

広報チームを伸ばすリーダーの育成術

広報の成果を左右する!最新&定番の企画力養成本3冊