「ミスマッチは宝の山」

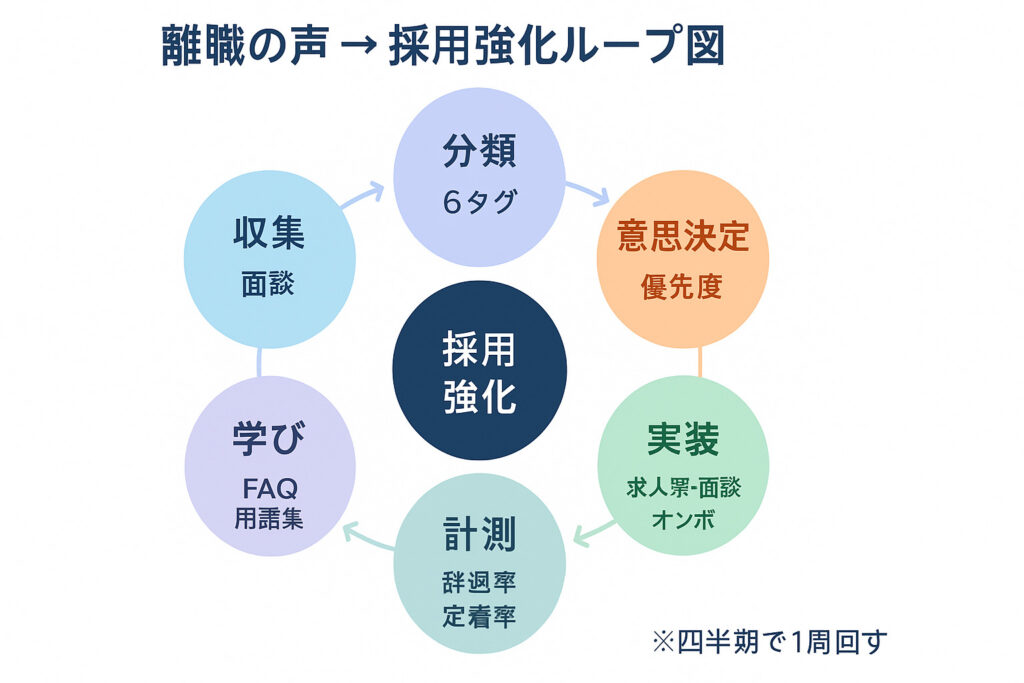

採用がうまくいかないと、私たちはすぐに「母集団が足りない」「報酬が弱い」と考えがちです。けれども、本当にそれだけでしょうか。実は、退職時のフィードバックこそ最大のヒントです。なぜなら、離職者は「入社前に期待していたこと」と「実際の仕事」の差を、具体的に言葉にできるからです。まず、その差を正確に知る。次に、差が生まれる“接点”を見つける。さらに、採用とオンボーディングに反映する。こうして、ミスマッチは“削るコスト”ではなく“積み上げる資産”に変わります。だから、私たちは“離職の声”を採用マーケの一次データとして扱うべきなのです。

1. 定義と前提|なぜ「離職の声」は強い材料なのか

まず押さえたいのは、離職者フィードバックが事実に近い一次情報であることです。なぜなら、入社前の期待(求人票・面談・口コミ)と、入社後の現実(業務量・役割・マネジメント)のギャップが可視化されるからです。さらに、在籍中は言いにくかった本音も、退職面談では出やすくなります。つまり、意思決定の摩擦点が詰まっています。この摩擦を特定し、期待値調整と導線設計に落とし込めば、応募の質・内定承諾率・定着率は同時に伸びます。

2. 収集の設計|どこで・いつ・何を聞くか

離職の声を“取りこぼさない”ために、収集は多層・多時点で設計します。まず退職通告直後。次に最終出社前。さらに退職後30日。合計3回が理想です。なぜなら、感情が落ち着くと構造的な原因が言語化されやすいからです。

チャネルとフォーマット

- 退職面談(担当:人事+現場リーダー):半構造化インタビュー(30〜45分)

- 匿名アンケート(Googleフォーム等):5分で回答可能、自由記述は短めに

- オフボーディングフォーム(最終出社手続き内):選択式+1行コメント

- 1on1ログ(在籍中の継続記録):兆候の早期検知

質問テンプレ(抜粋)

- 入社前に期待した“日常の仕事像”と現実の差は?(例:意思決定スピード/会議時間/裁量)

- 最もストレスを感じた瞬間は?(例:役割の曖昧さ/評価の基準)

- 逆に、良かった点は?(継続すべき仕組みは?)

- 「求人票」「面談」「入社後説明」のうち、何をどの順で直すと良い?

- もう一度入社するとしたら、何があれば続けられた?

こうしてまず“素材”を集める。次に、構造化して意味を与える。さらに、意思決定に使える形へ翻訳します。

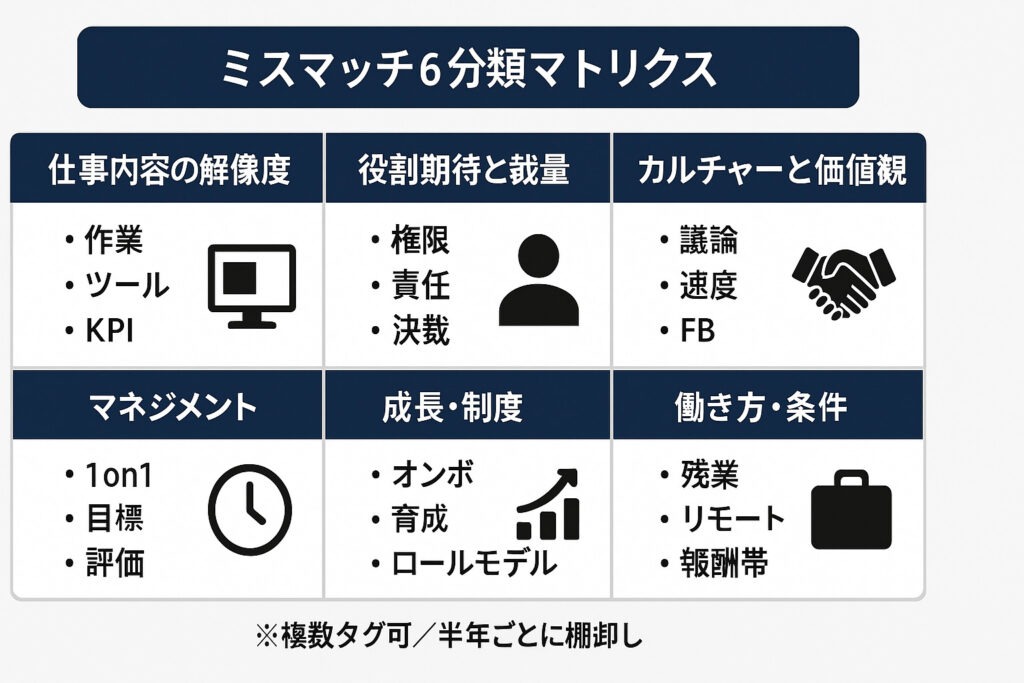

3. 分類のフレーム|6つのミスマッチにタグを打つ

バラバラな声は、分類→タグ付け→頻度集計で意思決定に変わります。以下の6分類が汎用的です。

- 仕事内容の解像度:作業内容・ツール・協業相手・KPI

- 役割期待と裁量:意思決定範囲・権限委譲・責任の所在

- カルチャーと価値観:意思決定の速さ・議論スタイル・フィードバックの濃度

- マネジメント:1on1頻度・目標設定の質・評価の納得感

- 成長・制度:オンボーディング設計・育成機会・ロールモデル

- 働き方・条件:勤務形態・残業波・対面/リモートの比率・報酬レンジの透明性

運用ポイント

- ひとつの発言に複数タグを許容(例:「役割期待×マネジメント」)

- 早期離職(3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月)で層別して傾向を見る

- 職種別・経路別(リファラル/媒体/SNS)の差分を比較

こうしてまず“頻度の高い摩擦点”を特定。次に“改善インパクトが大きい順”に並べ、さらに実装ロードマップに落とします。

4. 実装先①|採用マーケ(求人票・面談・コンテンツ)

収集・分類の次は実装です。特に効果が高いのは「求人票」「面談」「コンテンツ」。

求人票のリライト

- 抽象語を動詞に:

例)「自走力がある」→「週次で仮説→検証→共有のサイクルを回す」 - “1日の流れ”を追記:会議回数、使用ツール、意思決定者、締切の波

- 期待の“山と谷”:繁忙期の波、泥臭い作業の割合も明記(信頼が増す)

面談のスクリプト

- 双方向チェック:候補者側の“理想の1日”を聞き、差分を説明

- 現場プレビュー:画面共有で実際のダッシュボードやテンプレを一部見せる

- 合う/合わないの透明化:価値観の質問(意思決定の速さ、FBの強度など)

コンテンツの中核

- ストーリー記事(背景→課題→打ち手→学び→未来)

- 「仕事の1日」動画(〜30秒):1動作1情報、字幕大、BGMなしでも伝わる

- FAQライブラリ:離職の声から生まれた質問に先回り回答

こうしてまず“期待値調整”が進む。次に“合う人”だけが残る。さらに、面談後辞退率が下がります。

5. 実装先②|オンボーディング&マネジメント

ミスマッチは入社後にも発生します。だから、オンボ設計が重要です。

90日オンボの型(抜粋)

- 0〜30日:役割の定義・観察・用語習得(チェックリスト)

- 31〜60日:小さな成果の再現(週次レビュー/壁の言語化)

- 61〜90日:自走の練習(意思決定の試走/FBの往復)

マネジメントの実装

- 1on1の型:事実→解釈→行動の順で3質問。議事録は100字で十分

- 評価の透明化:観点×レベル表(例:問題発見・実行・巻き込み・改善)

- 見える化:ダッシュボードをチームで共有し、“進捗の解像度”を合わせる

こうしてまず“配属のつまずき”を防ぐ。次に“学習の速度”が上がる。さらに、定着率が改善します。

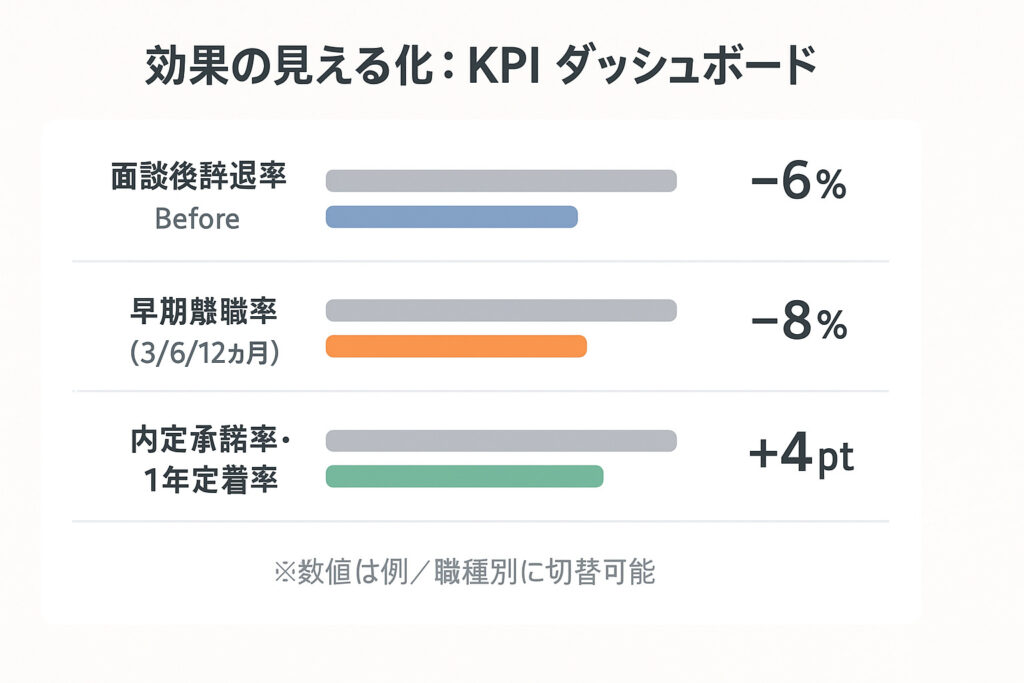

6. KPIとダッシュボード|数字で「資産化」を証明する

稟議に必要なのは、前後比較と相関です。最低限の指標は次の通り。

- 早期離職率(3/6/12ヶ月)

- 面談後辞退率(面談→応募/内定)

- 内定承諾率(応募→内定承諾)

- 1年定着率(職種別/経路別)

- 求人票閲覧→面談予約率/記事完読率(共感の指標)

さらに、「離職の声」タグ別にダッシュボードを用意します。例えば「役割期待×裁量」タグの改善施策を入れた職種で、面談後辞退率がどれだけ下がったか。つまり、“声→施策→成果”の因果の仮説を管理するのです。

7. 失敗パターンと直し方

- 盛りすぎる求人票(華やかさ>現実)

→ 直す:良さ5割・課題3割・改善2割。課題は“仕組みで解決中”まで書く。 - 面談が一方通行(口説きに終始)

→ 直す:候補者の“理想の1日”を言語化→差分を透明化。 - 数字の分断(媒体別にバラバラ)

→ 直す:共通イベント(閲覧→完読→面談→応募)で横串化。 - 離職の声を“消耗品”扱い

→ 直す:FAQ・用語集・事例記事化で資産化。更新日は明記。

8. ケーススタディ(要約)

A社(30名、SaaS):早期離職率18%→9%に半減。タグ「役割期待×裁量」を受け、求人票に「意思決定の場/頻度」を追記。面談で“ダッシュボードの実物”を見せる運用に変更。結果として、面談後辞退率−28%、内定承諾率+12%。さらに、入社90日レビューの定型化で1年定着率+10pt。つまり、“離職の声”を一次データにしただけで、応募の質・内定承諾・定着が同時に改善したのです。

まとめ|「ミスマッチは宝の山」を戦略に

- まず、離職の声を一次データとして収集する。

- 次に、6分類フレームでタグ付け・頻度集計を行う。

- さらに、求人票・面談・コンテンツ・オンボへ実装する。

- だから、面談後辞退率・早期離職率が下がる。

- そして、ダッシュボードで資産化を証明する。

強い説得より、強い透明性。つまり、“正直さ”が最短の採用強化です。

次のステップ|明日からの3アクション

- 退職面談テンプレを整備(半構造化質問10項目/30分)

- 6分類タグで過去半年を棚卸し(スプレッドシートで可)

- 求人票の“1日の流れ”を追記(会議回数・意思決定者・繁忙の波)

まずこれだけで、次に作る記事・面談・オンボが同じ方向を向きます。さらに、週次でKPIを見直せば、離職の声は採用力のエンジンになります。