成果を最大化する!次世代広報に必要な新スキル

広報の役割は、単なるメディア露出の獲得から、事業成長に資する“成果設計”へと明確に進化しています。なぜなら、意思決定の現場では、露出量より指名検索・リード質・採用充足・レピュテーションといった“経営に効く指標”が厳密に問われ始めているからです。

しかし、従来の経験だけでは到達できない壁があります。だからこそ、SNS分析、ショート動画、生成AI、データKPI、危機管理、そして経営戦略との統合が不可欠です。つまり、次世代の広報は“表現者”であると同時に“成長設計者”なのです。

本稿では、今すぐ武器化できる新スキルを体系化し、さらに、実務での使い方と学び方をロードマップで提示します。

1. 役割の再定義:広報は「成果設計者」へ

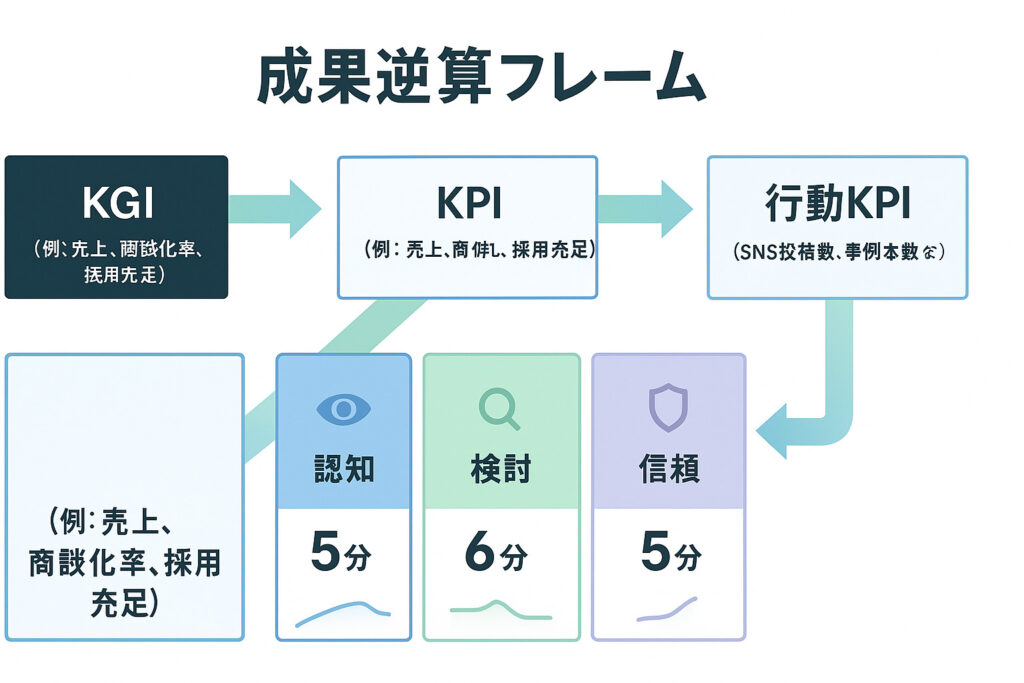

まず、広報は“話題をつくる人”から“成果を設計して創出する人”へ。したがって、事業ゴール → コミュニケーション課題 → ストーリーとチャネル → KPIの逆算が出発点です。

- 成果の4象限:①売上/リード ②採用/エンゲージメント ③信用/好意 ④課題顕在化/社会的理解

- 逆算フレーム:KGI(例:指名検索+商談化率)→KPI(SNS保存率・動画完視率・被リンク)→行動KPI(週次制作・投下配分)

ポイント:露出は手段。ゆえに、“誰の意思決定を、どの瞬間に、どう後押しするか”を文章化してから企画する。

2. データリテラシー:SNS分析を“運用の舵”に

次に、SNS運用は保存率/完視率/クリック率で質を測る時代です。さらに、UGCの増幅やコメント内容のテキストマイニングでインサイトを抽出します。

- 必須ダッシュボード:保存率、完視率、プロフ遷移率、サイト遷移率、コンテンツ別CV補助率

- 分析の型:

- 仮説(誰のどんな迷いを解く?)

- 企画(形式・尺・導入3秒)

- 計測(指標)

- 学習(勝ちパターンの定義)

- 増幅(勝ちテーマの継続制作)

- よく効く改善:導入0–3秒の“解決宣言”、字幕テンポ、サムネ+タイトル二段構え、CTAの単文化

だからこそ、週次で“勝ち指標だけ”を眺め、勝ち筋を2割に集中投資します。

3. ショート動画の武器化:60–90秒で“商談前振り”

とはいえ、長編制作は負荷が高い。ゆえに、ショート動画で“理解→納得”の前振りを量産します。

- 定番フォーマット:

- 「誤解の打破」(NG→正解→根拠)

- 「導入前後の差」(ビフォー/アフター)

- 「よくある反論への回答」

- 設計の勘所:

- 最初の3秒で“見る理由”を提示

- 1メッセージ1動画で密度を上げる

- 字幕/要点固定のテンプレでスピード量産

- 成果連動:動画→LP→資料DL(計測タグ必須)で、CVへの補助効果を可視化

つまり、動画は露出ではなく“意思決定の潤滑油”。営業前の不安を1本ずつ潰す。

4. 生成AI/オートメーション:広報の生産性革命

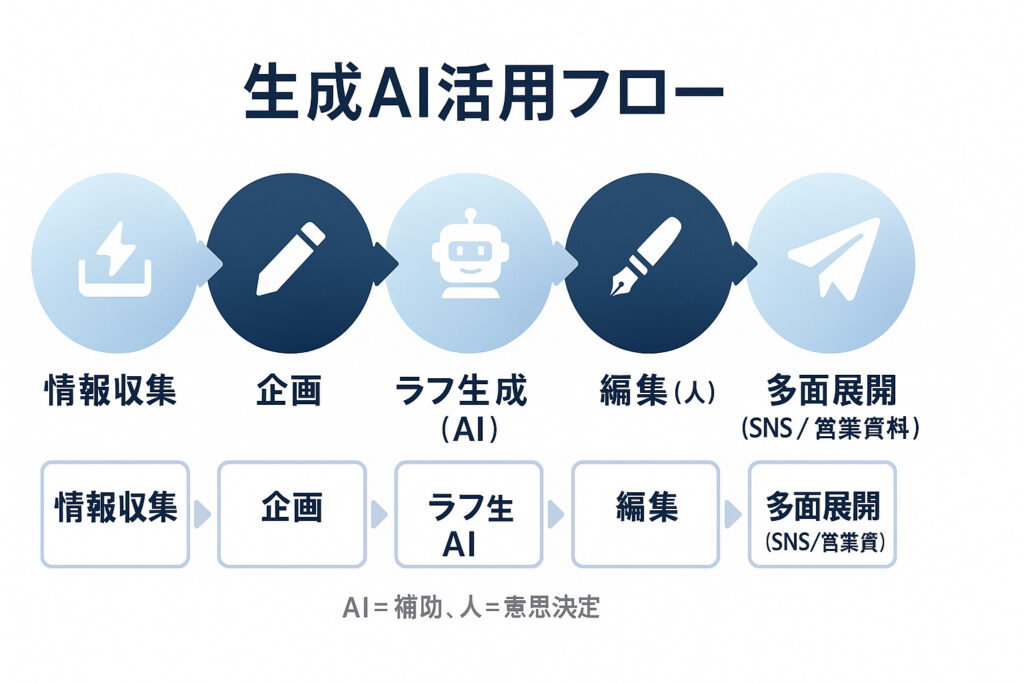

さらに、生成AIは草案→要約→再編集→タイトル案→タグ付けまでを一気通貫で支援します。

- 実務レシピ:

- 取材書き起こし→AIで要約→見出し設計→ファクト差し込み

- SNS文案をA/B/C同時生成→保存率テスト

- 過去コンテンツの“再利用マップ”(要約・再掲・シリーズ化)

- 注意点:ファクト検証・著作権・表現の独自性。AIは下書き、価値は編集で生む。

- ワークフロー:

- 情報収集(自動化)

- 企画(人)

- ラフ生成(AI)

- ファクト/差別化(人)

- 多面展開(AI補助)

したがって、“人が決めて、AIが支える”分業が最強です。

5. 経営統合:ブランド、採用、営業を一本化

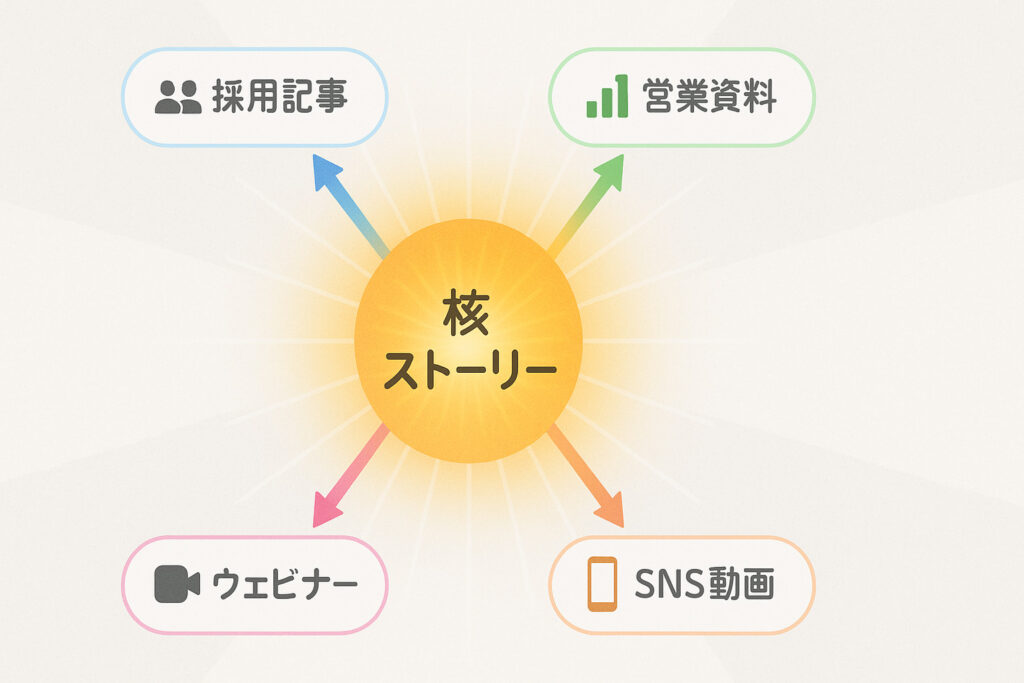

一方で、成果を最大化したいなら、ブランド・採用・営業を一体で設計します。

- 統合テーマ(例):社会課題×技術×人の物語

- ペルソナの多層化:顧客・候補者・投資家・メディアを1本のストーリーで接続

- 広報×営業の合流点:

- 事例記事→営業資料へトランスコード

- 専門家コメント→反論処理Q&Aへ再利用

- 受賞/掲載→信頼の証明スライドへ

結論:一貫ストーリーは“再編集”で歩留まりを底上げする。

6. メディアリレーション2.0:コミュニティ化する

とはいえ、メディア露出は“点”で終わりがち。だからこそ、関係性の継続に舵を切ります。

- 編集方針を先に提案(特集案×データ×人)

- 記者のKPIを理解(差別性・一次情報・再現性)

- コミュニティ接続:ウェビナー共催、連載、業界統計の定点観測

- プレス後の増幅:自社SNS・社員SNS・営業スクリプトへ即日反映

つまり、広報は“情報の供給者”ではなく、“編集の共同制作者”になる。

7. 危機管理・レピュテーション:最悪の前に準備

さらに、次世代広報は危機管理が標準装備です。

- 想定シナリオ:品質、個人情報、炎上、サイバー、労務

- 初動SOP:検知→事実確認→一次声明→FAQ→更新サイクル

- “謝罪の4点セット”:事実・責任・再発防止・期限

- 聴診器としてのSNS:異常値(負/中立比率、拡散速度)を監視

だからこそ、平時からガイドライン・訓練・スポークスパーソン育成を回す。

8. KPI/アトリビューション:成果の見える化

次に、“広報は数値化できる”ことを示します。

- 主要KPI:指名検索、自然流入、被リンク、ブランドリフト、DL、ウェビナー申込、採用応募、レビュー件数

- SNS特有:保存率、完視率、プロフ遷移率、コメント/UGC

- アトリビューション:アシスト貢献(ファースト接点/ラスト接点)を併記

- ダッシュボード:週次は質、月次は量、四半期でROIを評価

要するに、評価周期を分けるだけで“広報の価値”が正しく映る。

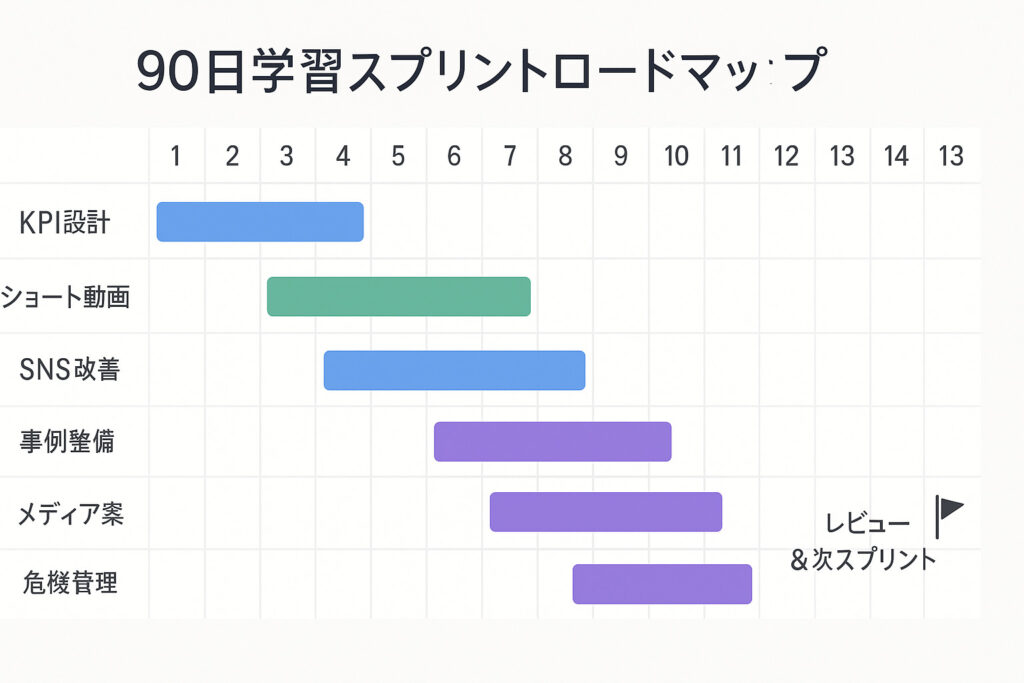

9. 学び方:90日スプリントのスキル強化計画

最後に、実務で効く学習ロードマップです。

- Week1–2:KGI/KPI設計、勝ちテーマの仮説化

- Week3–4:ショート動画テンプレ3種を確立

- Week5–6:SNS保存率を“導入3秒”で改善

- Week7–8:事例/比較/Q&Aの営業三点セット整備

- Week9–10:メディア連携の特集案づくり

- Week11–12:危機管理SOPの整備・訓練

- Week13:ダッシュボードで成果レビュー→次スプリント計画

つまり、“学ぶ→作る→測る→直す”を90日で一周させるのが最短最速です。

成果を最大化する!次世代広報に必要な新スキル

結局のところ、次世代広報の本質は統合です。すなわち、データに基づく設計 × ストーリーの再編集 × チャネルの分散投下 × 危機管理の平時運用。だからこそ、生成AIの生産性を取り込み、KPIの見える化で“成果を語れる広報”へ進化しましょう。

さらに、90日スプリントで学びと運用を一体化すれば、確実に成果は伸びます。つまり、未来の広報は“感性と科学”のハイブリッドです。

今日からできる5アクション

- KGI/KPIを1枚に可視化:指名検索・保存率・完視率・被リンクを採用

- ショート動画を週2本:導入3秒テンプレで量産し保存率を検証

- 営業三点セットを整備:事例/比較表/反論Q&Aをテンプレ化

- 生成AIの運用導入:要約・タイトル案・タグ付けをAIで半自動化

- 危機管理SOPを策定:初動文例とQ&Aを平時から準備

小さく始めて、早く学び、継続で伸ばす。 これが、次世代広報の“成果最大化ループ”です。

[…] 成果最大化へ!次世代広報に必要な新スキル戦略 […]