多くの現場で、 「広報は格好は良いが、売上につながらない」 という誤解が根強くあります。しかし、実際には逆です。なぜなら、広報は需要喚起・信頼形成・意思決定の後押しを同時に担える“前線支援機能”だからです。つまり、事業部の活動に結びつけて運用すれば、認知はもちろん、比較検討、さらには商談化まで連続的に押し上げられます。

とはいえ、単に 「記事を出す」 「SNSで告知する」 だけでは機能しません。むしろ、情報の拾い方・役割分担・会議体・KPIを事業の目標に合わせて設計し、継続的に回すことが不可欠です。したがって本稿では、事業部長が今すぐ使える“連携の型”を、手順とテンプレとともに提示します。

1. まず誤解を解く:広報は“需要と信頼”の変換装置である

多くの事業部長が 「広報は現場に役立たない」 と感じるのは、広報の役割を宣伝活動と同一視してしまうからです。けれども、実際には広報は 需要(興味)を信頼に変換する装置 です。なぜなら、顧客が購買を決める際に最も重視するのは 「どの会社を信頼できるか」 だからです。

さらに、広報がつくる事例記事や専門家のコメントは、比較検討段階の顧客に強い安心感を与えます。つまり、広報は 営業が接触する前に顧客の期待値を高める武器 なのです。したがって、営業現場と連携しなければ、本来の力を発揮できません。

2. 連携の設計図:目的→KGI→KPIツリー→行動KPI

では、広報と事業部をどう結びつけるべきでしょうか。結論から言えば、目的から逆算したKPIツリーを設計することが必要です。

- 目的:売上・顧客拡大

- KGI:新規受注件数、MRR(毎月の売上高)、商談化率

- 中間KPI:

- 認知(記事PV、指名検索数)

- 検討(資料DL数、ウェビナー申込数)

- 信頼(事例記事本数、メディア掲載数)

- 行動KPI:

- 事業部 → 顧客の課題・事例候補を週◯件提出

- 広報 → コンテンツ制作や媒体露出を週◯本実施

このように整理することで、広報と事業部は 「どの数字を一緒に追いかけるのか」 を共有できます。したがって、成果の可視化ができ、双方の納得感も高まります。

3. 役割分担テンプレ:R&Rを明確にする

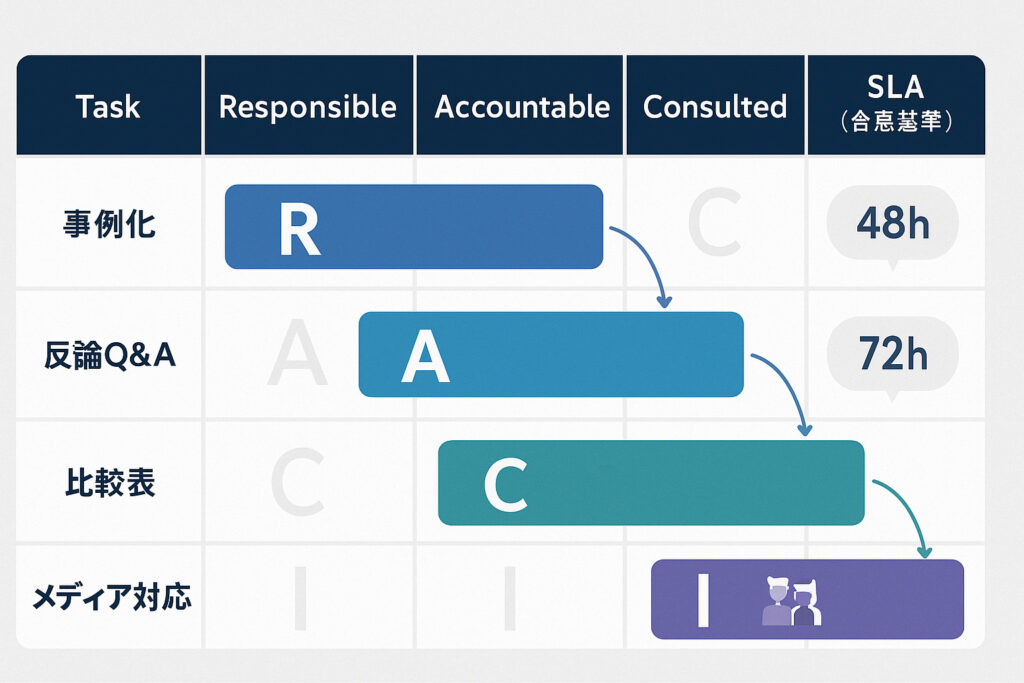

一方で、連携が失敗する最大の要因は 「誰が何をやるかが曖昧」 なことです。そこで有効なのが RACIモデル です。

- Responsible(実行責任):広報=記事制作や取材対応、

事業部=素材提供・顧客取材協力 - Accountable(最終責任):事業部長=内容の妥当性、広報責任者=ブランド整合性

- Consulted(相談役):営業、カスタマーサクセス、法務

- Informed(報告対象):経営層

さらに、承認のタイムラインを決めておくことも欠かせません。例えば「初稿は48時間以内に確認」「法務チェックは72時間以内」などの SLA(合意基準) を設ければ、ボトルネックを解消できます。

4. 情報収集導線:現場から素材を自動的に集める

良い広報コンテンツの多くは、実は現場に眠っています。したがって、事業部から素材を効率的に吸い上げる仕組みが不可欠です。

- インテークフォーム:営業が顧客の声を簡単に入力できるフォーム

- タグ運用:CRMに 「事例候補」 「FAQ候補」 などをタグ付け

- スニペット収集:営業メールやチャットの名回答を共有

- 顧客同意テンプレ:事例化に必要な同意をすぐ取れるフォーマット

こうした仕組みを設けることで、広報は 「ネタ探し」 に時間を割かずに済み、事業部は 「現場の声が反映されている」 と実感できます。

5. 会議体の型:週30分の“広報×事業”スプリント

しかし、仕組みだけでは連携は続きません。だからこそ、定例の接点が必要です。おすすめは 週30分のスプリント会議 です。

アジェンダ例:

- 今週の数字(商談数、DL数、掲載数)

- 新しい素材(顧客の声や成功事例)

- 今週制作するコンテンツの決定

- 担当と締切の確認

- 営業・SNSへの展開計画

- 前週の成果を振り返り

短くても、毎週繰り返すことで 「連携が当たり前の文化」 になります。つまり、広報と事業部が自然に同じ目線で動けるようになるのです。

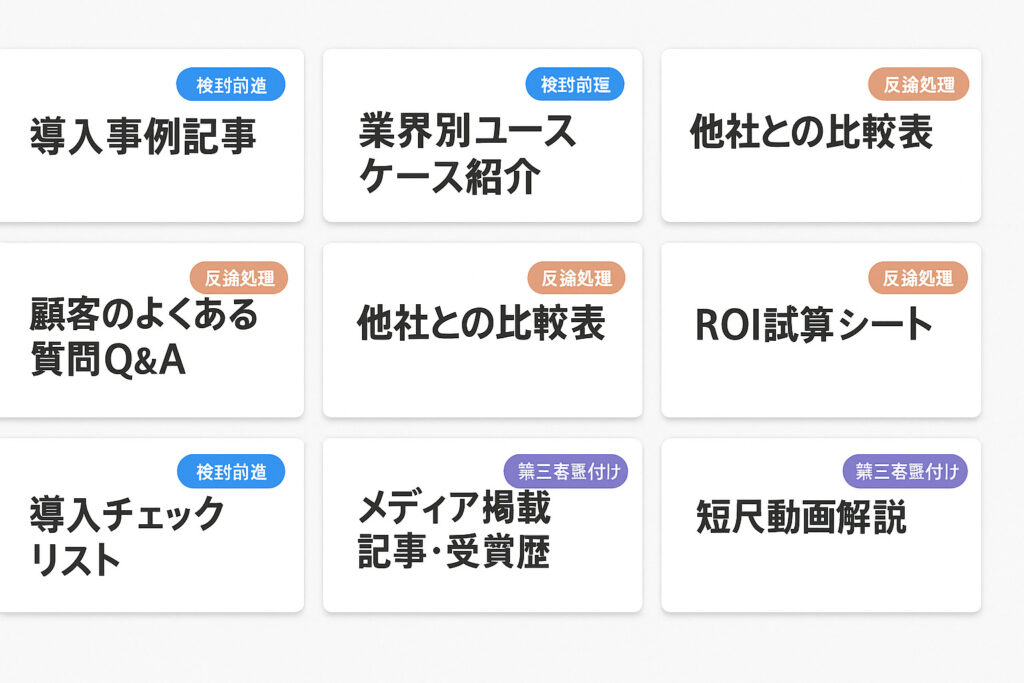

6. 現場に効くコンテンツ10選

実際に商談や営業に効くコンテンツを10種類に整理すると、次の通りです。

- 導入事例記事

- 業界別ユースケース紹介

- 顧客のよくある質問Q&A

- 他社との比較表

- ROI試算シート

- 導入チェックリスト

- 社内体制づくりガイド

- メディア掲載記事・受賞歴

- 経営者のビジョンインタビュー

- 短尺動画解説

これらを営業が活用できるよう 「営業スタック」 にまとめれば、商談進行率が確実に高まります。

7. ツールと運用ルール:最小限で最大効果

広報と事業部の連携では、情報の整理と共有が命です。したがって、ツールはシンプルに絞りましょう。

- ナレッジ共有:社内WikiやNotion

- 案件と紐付け:CRM(SalesforceやHubSpot)

- 最新版の格納:クラウドストレージに統一

- 命名規則:用途+対象+日付で管理(例:比較表_SMB_202508)

つまり、複雑なツール導入よりも 「誰でも探せる・最新版がすぐ見つかる」 仕組みを徹底する方が効果的です。

8. 失敗パターンと回避策

よくある失敗と解決策を整理すると、以下の通りです。

- 広報がネタを自力で考え続ける → 解決:インテークフォームで現場から吸い上げ

- 承認に時間がかかる → 解決:RACIとSLAで責任と期限を明確化

- 成果が曖昧 → 解決:KPIツリーをダッシュボードで共有

- 単発で終わる → 解決:週30分スプリントで継続性を担保

- メディア露出に偏る → 解決:営業が使える形にコンテンツを変換

つまり、仕組みと運用を整えれば、多くの失敗は未然に防げます。

9. ミニケース:1カ月で商談歩留まりが改善

最後に、連携の成果がすぐ出た事例を紹介します。

あるBtoB企業では、導入事例記事とQ&A集、比較表を同時に整備しました。そして、営業メールに自動添付する仕組みを導入。結果、一次商談から二次商談への移行率が1カ月で +12ポイント 改善しました。さらに、指名検索数も微増し、問い合わせの質が向上。

このことからもわかる通り、広報と事業部の連携は 「すぐに成果を出す施策」 に直結するのです。

事業成長に直結!広報と事業部の連携の実践法

ここまで解説してきたように、 「広報は現場に役立たない」 というのは誤解です。むしろ、広報は 需要を喚起し、比較材料を提供し、信頼を生むことで商談を前進させる力 を持っています。

- 広報は 需要と信頼の変換装置 である

- 成果を出すには 目的→KPIツリー→行動KPI の逆算設計が必要

- RACI+SLA で役割と承認を明確化し、連携の停滞を防ぐ

- インテーク導線や週30分スプリント が継続性を支える

- 事例記事や比較表といった 営業に効くコンテンツ を用意することで、成果が数字に直結する

つまり、広報と事業部の連携は 「意識合わせ」 ではなく 「仕組み設計」 が成功の鍵なのです。そして、この仕組みを整えた企業は、確実に売上・顧客拡大に直結させています。

次のステップ

読んだだけで終わらせず、すぐに行動へ移しましょう。今日からできるアクションは次の通りです。

- KPIツリーを描く

事業目標から逆算して、認知・検討・信頼のKPIを整理する。 - RACIと承認SLAを決める

誰が実行し、誰が承認するのかを1枚の表にまとめる。 - インテークフォームを用意する

営業・CSが顧客の声を1分で提出できる仕組みを整備。 - 週30分スプリント会議を始める

来週から定例化し、素材共有と優先順位決めを回す。 - 営業に効くコンテンツを1本リリースする

事例記事、比較表、反論Q&Aのいずれかを選び、まずは形にする。

👉 ポイントは、完璧を求めずに小さく始めること。そして、数字を見ながら改善を続けることです。これにより、広報と事業部の連携は自然と文化となり、事業成長の大きなエンジンとなるでしょう。