地域の眠れる力を呼び覚ますには

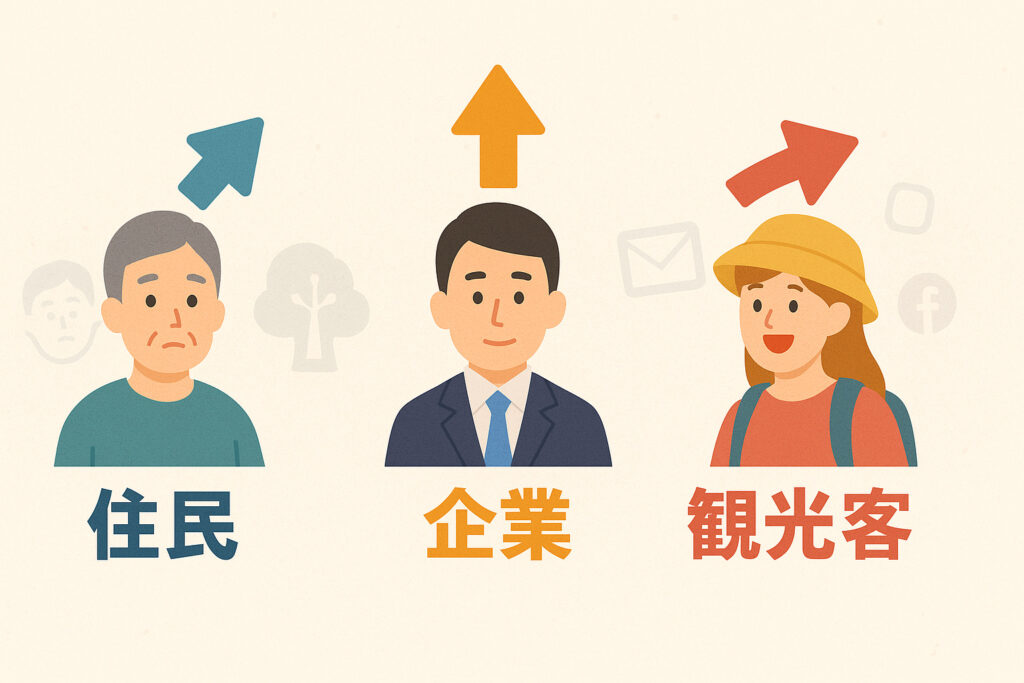

地域には、まだ光を当てきれていない 「眠れる力」 が数多く存在します。例えば、歴史ある文化財や伝統行事、地域を代表する大手企業、さらには地元を支える住民の活動などです。しかし、実際にはそれらが十分に連動せず、それぞれが別々の方向を向いているため、地域全体の力に変わりきれていないケースも多くあります。

観光客は訪れても短期間の消費で終わり、企業はCSRや地域貢献にとどまり、住民は 「自分ごと」 としての関与が弱い。結果として、地域の潜在的な魅力は埋もれたままになってしまうのです。

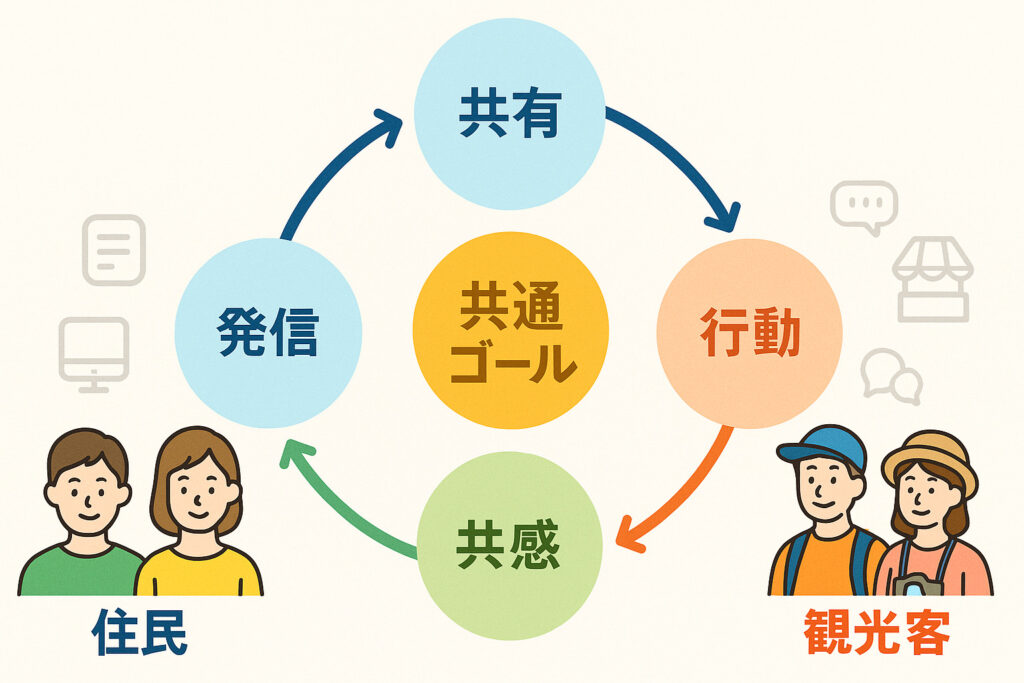

つまり課題は、住民・企業・観光客の三者を同じゴールに導く広報設計が不足していることにあります。ここを整えることで、地域の力は一気に動き出し、継続的に注目を集められるようになるのです。

三者を動かす広報戦略の実践法

1. 共通ゴールを見える化する情報発信フレーム

まず重要なのは、三者が共有できる 「共通ゴール」 を設定し、それを一貫して発信することです。発信の際には、対象ごとにアプローチを少し変えながらも、根本的な目的はぶらさないことが鍵になります。

- 住民向け:誇りや共感を生むストーリーを提示する

例:「この祭りは、私たちの世代が守り次代につなぐ宝物」 - 企業向け:CSRやブランド向上につながる関わり方を示す

例:「地域貢献は企業の社会的価値を高め、社員の誇りにもなる」 - 観光客向け:物語性のある体験を届ける

例:「100年続く伝統工芸を職人と一緒に体験できる旅」

このように発信を整理すると、三者はそれぞれ異なる立場でありながら、 「地域の未来をともに育てる」 という一点で重なるのです。

2. 巻き込み型イベントの設計ポイント

次に必要なのは、実際に人々が体験できる 「巻き込み型の場づくり」 です。イベントは単なる集客手段ではなく、三者が一体感を得るきっかけになります。

- 住民には 「主体的に参加できる仕組み」 を設ける

例:運営ボランティア、ワークショップ開催、地元学生の出演枠 - 企業には 「協賛+体験」 を組み込む

例:企業商品を活用した体験ブース、社員と観光客が触れ合う交流企画 - 観光客には 「SNSで発信したくなる要素」 を提供

例:特別なフォトスポット、限定グッズ、投稿キャンペーン

このように設計すると、イベントは 「見に行くもの」 から 「参加して拡散するもの」 に変わります。参加→発信→拡散→再訪のサイクルを意識することが、地域広報において不可欠です。

3. 成功事例に学ぶ三者の共感づくり

さらに理解を深めるために、国内外の成功事例を紹介します。

- 国内事例:ある地方都市の夏祭り

毎年開催されていた伝統祭りに地元企業がコラボ出店。社員と観光客が一緒に踊る参加型企画を取り入れたことで、SNSでの話題性が急増し、観光客数が前年比150%に拡大。 - 海外事例:欧州の小規模タウン

伝統工芸と企業CSRを連携。観光客は職人と一緒に工房体験を行い、その様子を動画化。地域ブランドとして海外でも認知度が広がった。

これらの事例に共通するのは、三者が同じ物語を共有しているという点です。イベントや施策は単なる取り組みではなく、 「共通の未来を描く手段」 として機能していたのです。

4. 持続可能な仕組みへの転換

一度の成功で終わらせないためには、仕組み化が欠かせません。

具体的には、以下のようなKPIを設けて定期的に効果を測定します。

- イベント参加人数

- SNS投稿数や拡散度合い

- 企業協賛件数

- 観光消費額や再訪率

これらを指標にし、PDCAを回すことで広報は単発施策から 「文化」 へと定着していきます。改善を重ねれば重ねるほど、地域のブランド力は積み重なり、全国へ、さらには世界へと広がっていくのです。

【まとめ】三者の力を束ねる広報の極意

ここまで見てきたように、地域広報は単に情報を伝えるだけの行為ではありません。それは、住民・企業・観光客を同じゴールに導き、一体感をつくる仕組みです。

重要なのは、

- 一貫した情報発信フレーム

- 体験を重視した巻き込み型イベント

- 三者が共通の物語を描くこと

この3点です。

これらが揃えば、地域の眠れる力は呼び覚まされ、持続的な注目と経済効果を生み出す広報活動が実現できます。

次の一歩はこれだ!

まずは 「地域の共通ゴール」 を一文で言語化してみましょう。

その後、小規模な巻き込み型イベントを試し、住民・企業・観光客の反応を測ってください。小さな一歩から始め、改善を重ねることで大きな成果につながります。

広報の力で人と企業と観光をつなぎ、地域の未来を動かす–その最初の行動を、今こそ始めるときです。