広報が育ちにくい理由とは

広報職の育成に悩んでいる企業は少なくありません。特に、新人や異動者が配属された場合、「何から教えるべきかわからない」「感覚的な業務が多く育成しにくい」という声がよく聞かれます。

そもそも広報は、「会社の魅力を言語化する」「社内外の調整を行う」「発信タイミングを見極める」など、属人的なスキルが求められる領域。だからこそ、型のないまま育成を進めると、属人化・育成停滞に陥りやすいですし、陥っている人を多く見てきています。

とはいえ、逆に考えれば、現場で実務を通じて育てていく「OJT」が最も相性のよい手法でもあります。この記事では、広報育成におけるOJT設計のコツと成功事例を紹介します。

OJT設計のポイントと注意点

まず、OJTとは「On the Job Training(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略で、現場で実務を通じてスキルを学ぶ手法です。ただし、属人的な指導や“見て覚えて”では、育成効果は薄くなります。

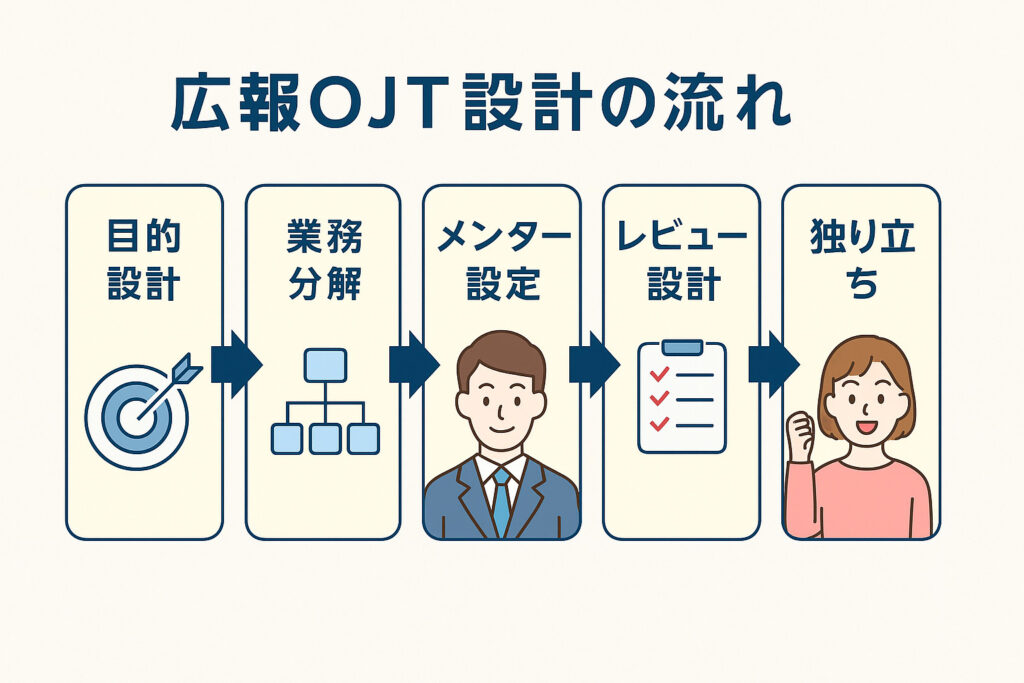

OJT設計のポイント

- 目的を明確にする

例:3ヶ月で社内報のライティングを独力で担当できるようにする - 業務プロセスを可視化する

広報業務を「取材→構成案→原稿作成→校正→発信→分析」に細分化し、それぞれで達成すべきレベルを明示します。 - メンター・トレーナーを配置する

“なんでも聞いていい人”を決めておくことで、不安を減らし、定着率を高めます。 - フィードバック機会を確保する

最低週1回のレビュータイムを設定し、方向性のズレを修正します。

補足:OJTとは現場実務を通じた人材育成手法のこと。上司や先輩が伴走する点が特徴

日報・発信レビュー・振り返りの型化

OJTの成果を高めるためには、「習慣化」が必要です。以下のようなフォーマットを用意し、日々の実務を“振り返りの場”に変えることが重要です。

日報フォーマット例

- 今日の実施業務

- 学んだこと/気づいたこと

- わからなかった点/質問

- 次にやること

発信レビューの観点

- 誰に向けて書いたのか?(ターゲット明示)

- 何を伝えたかったのか?(目的の明確化)

- 構成・見出し・画像の工夫点

- KPIとの関連(例:CTR、滞在時間)

補足:KPI(Key Performance Indicator)とは、目標達成度を測るための主要な指標です。広報ではPV数やSNSのエンゲージメントなどが該当します。

振り返りを型にすることで、感覚ではなく「再現性ある学び」を促進できます。

トレーナー制度と育成成功事例

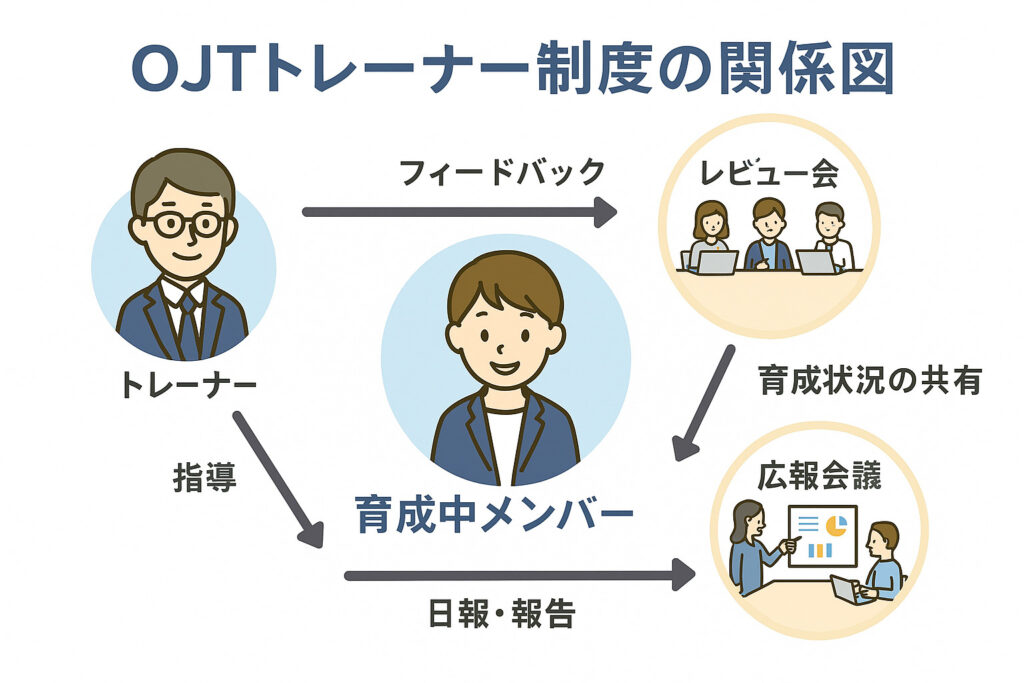

あるIT企業では、OJT制度に「育成トレーナー制度」を導入し、効果を高めています。

事例:B社のトレーナー制度

- 育成対象者1人に対して、広報歴3年以上のメンバーを1名アサイン

- トレーナーは「週1レビュー」「月1フィードバック面談」を実施

- フォローの視点は「業務力」「発信力」「対応力」の3軸で統一

結果的に、半年後には広報新人がSNS運用とnote記事執筆を独力で担当できるようになり、社内の“広報属人化”問題が緩和されたといいます。

トレーナー側のメリットも

- 自身の業務を言語化する機会になる

- 若手の視点に触れることで広報感度が上がる

- 部署全体で育てる文化が定着する

日常業務を「育成の場」に変える

広報は、「実践を通じて育てる」ことが最も効果的です。OJTを仕組みとして設計することで、属人化を防ぎ、再現性のある育成が可能になります。

実際に、日報・レビュー・振り返りといった小さなサイクルを回すだけでも、広報力は着実に育ちます。さらに、育成する文化が浸透すれば、新しいメンバーの戦力化スピードも格段に上がるでしょう。

今、もし「育てられる広報担当がいない」と感じているなら、それはOJTの再設計が必要なサインかもしれません。

MONWORLDなら、広報育成も伴走します

MONWORLDは、採用広報・企業広報の戦略設計だけでなく、広報担当者の育成支援にも力を入れています。

- OJT設計のアドバイス・制度構築

- トレーナー制度の導入支援

- レビュー制度や振り返りフォーマットの提供

- 外部パートナーとしての壁打ちや講義の実施

「育てられる広報担当がいない」ではなく、

「育つ仕組みを整える」から始めませんか?

▶ 詳細・無料のご相談は お問い合わせフォームからお待ちしております。